티스토리 뷰

1952년에 접어들면서 일본 어민들은 4월 28일을 손꼽아 기다렸다. 미국 샌프란시스코에서 일본이 연합국 측과 제2차 세계대전 종결을 위해 1951년 9월 8일 체결한 강화조약이 그날 발효되기 때문이었다. 일본을 점령한 미국의 더글러스 맥아더 장군은 일본 어민들이 ‘본토’ 주변의 정해진 선을 벗어나 조업할 수 없도록 했다. ‘맥아더 라인’으로 명명된 이 선은 강화조약 발효와 동시에 폐지될 예정이었기 때문이다.

1952년 1월 18일. 100일 뒤면 동해는 일본 어민들에 의해 초토화 될 판이었다. 바로 이날 바다 건너, 6.25 전쟁중이던 대한민국의 임시수도 부산에서 청천벽력 같은 소식이 날아들었다. 대한민국 대통령 이승만이 해안에서 50∼100마일에 이르는 일종의 배타적 경제수역(EEZ)을 설정해서 해상에 선을 긋고 ‘인접 해양에 대한 주권 선언’을 한 것이다.

일본으로선 아연실색할 노릇이었다. 일본은 이를 ‘이승만 라인’이라 부르고 철폐를 강력히 요구했다. 우방인 미국, 자유중국, 당시의 중공도 비난했으나 이승만은 까딱도 하지 않았다. 오히려 한일 간의 평화를 위한 것이라며 ‘평화선’으로 불렀다. 일본 정부가 어민들에게 ‘이승만 라인’을 무시하라고 하자 한국 정부는 군함까지 동원해 ‘평화선’을 넘는 일본 어선을 가차 없이 나포했다. 1961년까지 나포된 일본 어선은 328척에 달하고, 일본 어부 3929명을 감금 억류하였고 이 과정에서 일본 어부 44명이 사망하였다 그리고 일본 정부에게 형무소에 수감중인 한국인 범죄자를 석방할것을 요구, 일본 정부는 이 요구를 받아들여 한국인 수감자 472명에게 특별 영주권을 주고 석방하였다.

<평화선 근처에서 조업하다가 잡히면 맞아 죽는다는 인식을 확실히 심어준듯>

평화선은 어업 보호의 절박함이 낳은 산물이다. 당시 국내 어선을 모두 더한 총 톤수는 10만 t. 그나마 대부분이 무동력선이었다. 일본은 총 톤수 200만 t에다 그 중 상당수가 한국 경찰선보다 빠른 ‘첨단’이었다. 맥아더 라인이 사라지면 한국의 어업이 침몰할 것은 뻔했다.

이러한 배경에는 수산업의 중요성이 있었다. 수산물 수출은 한국전쟁 이전에는 한국의 총수출액의 70%를 차지해, 외화획득의 기둥으로서 기대되고 있었다 (대한민국 공보처 "주보"8 1949년). 원양어업 진흥을 위한, 동지나해에서 황해까지의 물좋은 어장에 일본어선이 조업할 수없는 지역을 만들고, 그 어업자원을 독점하는 것은, 한국의 비원이었다.

그렇다고 평화선이 어업의 보호만을 노린 건 아니다. 평화선 안에 독도를 포함시킨 것이 절묘했다. 강화조약의 ‘일본이 포기할 지역’에 독도를 넣어 달라는 요구가 거부되자 선수를 친 것이다. 다급해진 일본은 열흘 뒤 ‘한국의 일방적인 영토 침략’이라며 ‘독도 문제’를 쟁점화했으나 이미 기선을 제압당한 뒤였다.

오늘날 이승만라인이 국제관습법 또는 국제법에 어긋난다고 말하는 국제해양법학자는 아무도 없다. 그 이유는 1952년 이승만이 주장한 평화선이 50년 후에 국제사회가 인정하고 수용한 유엔해양법협약과 일치하기 때문이다.

'이승만의 평화선 라인은 50년 후 오늘날 해양의 최고 헌법인 유엔해앙법협약 EEZ 규정의 전신이다.'

'역사' 카테고리의 다른 글

| 1994년 중국돈과 우표 (0) | 2021.02.10 |

|---|---|

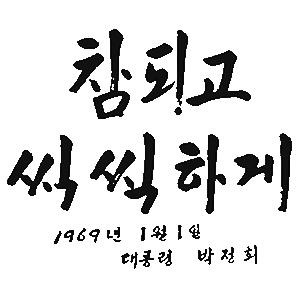

| 모교를 다녀오다 Feat 박정희 대통령 (0) | 2021.02.10 |

| 대구 수성못 이야기 (0) | 2021.02.10 |

| 일제강점기'는 북한이 만든 말 (0) | 2021.02.10 |

| 대한민국과 비슷한 시기 독립한 국가들 (0) | 2021.02.10 |